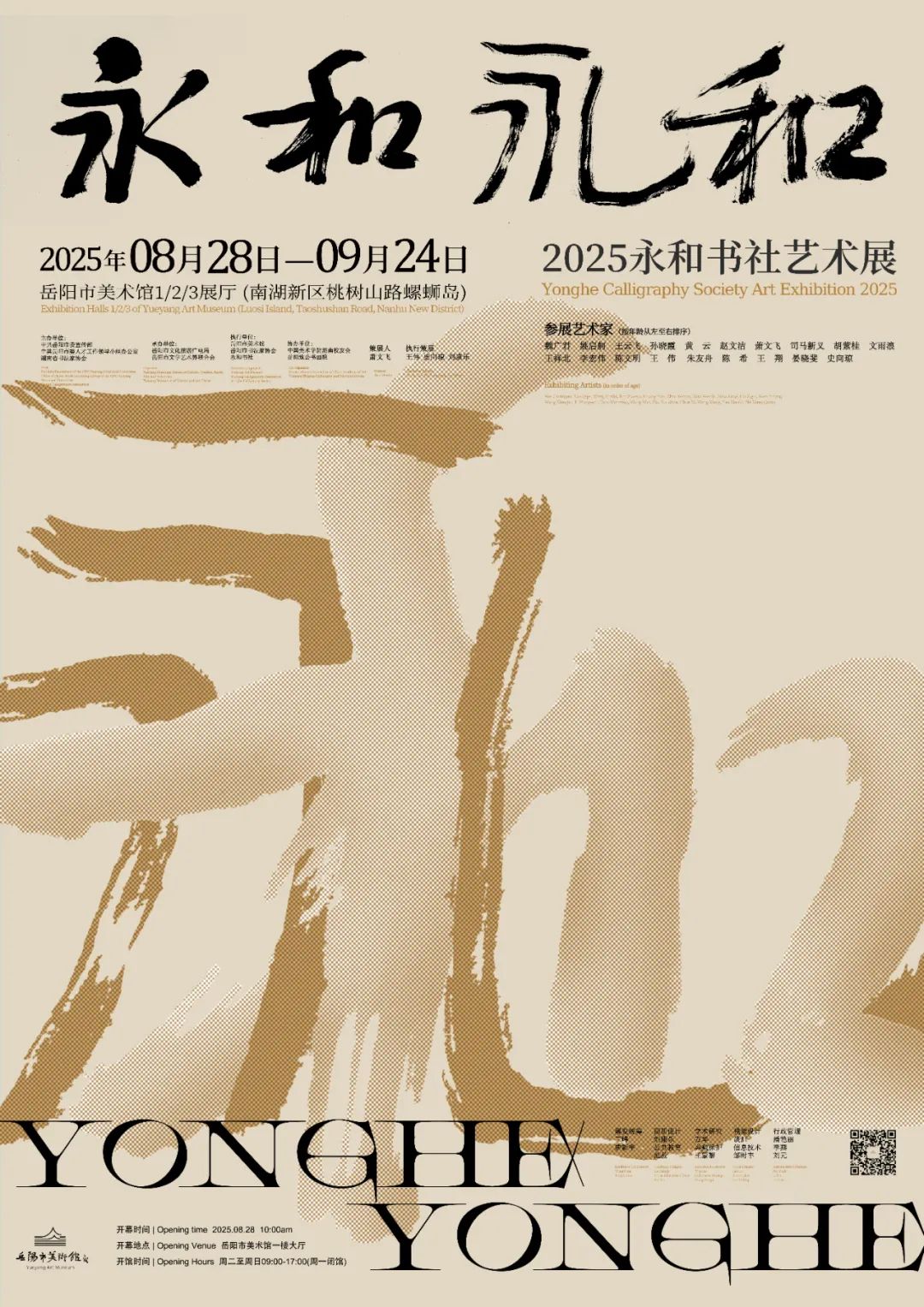

“永和永和”

2025永和书社艺术展

(第四届湖南旅游发展大会 系列展览之三)

主办单位

中共岳阳市委宣传部

中共岳阳市委人才工作领导小组办公室

湖南省书法家协会

承办单位

岳阳市文化旅游广电局

岳阳市文学艺术界联合会

执行单位

岳阳市美术馆

岳阳市书法家协会

永和书社

协办单位

中国美术学院湖南校友会

岳阳致公书画院

策展人

萧文飞

执行策展

王 伟 史向琼 刘康乐

展览时间

(每逢周一闭馆)

2025.08.28—2025.09.24

展览地点

岳阳市美术馆1/2/3展厅

参展艺术家

(按年龄排序)

魏广君/姚启舸/王云飞/孙晓霞/黄 云

赵文洁/萧文飞/司马新义/胡紫桂/文雨浪

王祥北/李宏伟/陈文明/王 伟/朱友舟

陈 希/王 翔/晏晓斐/史向琼

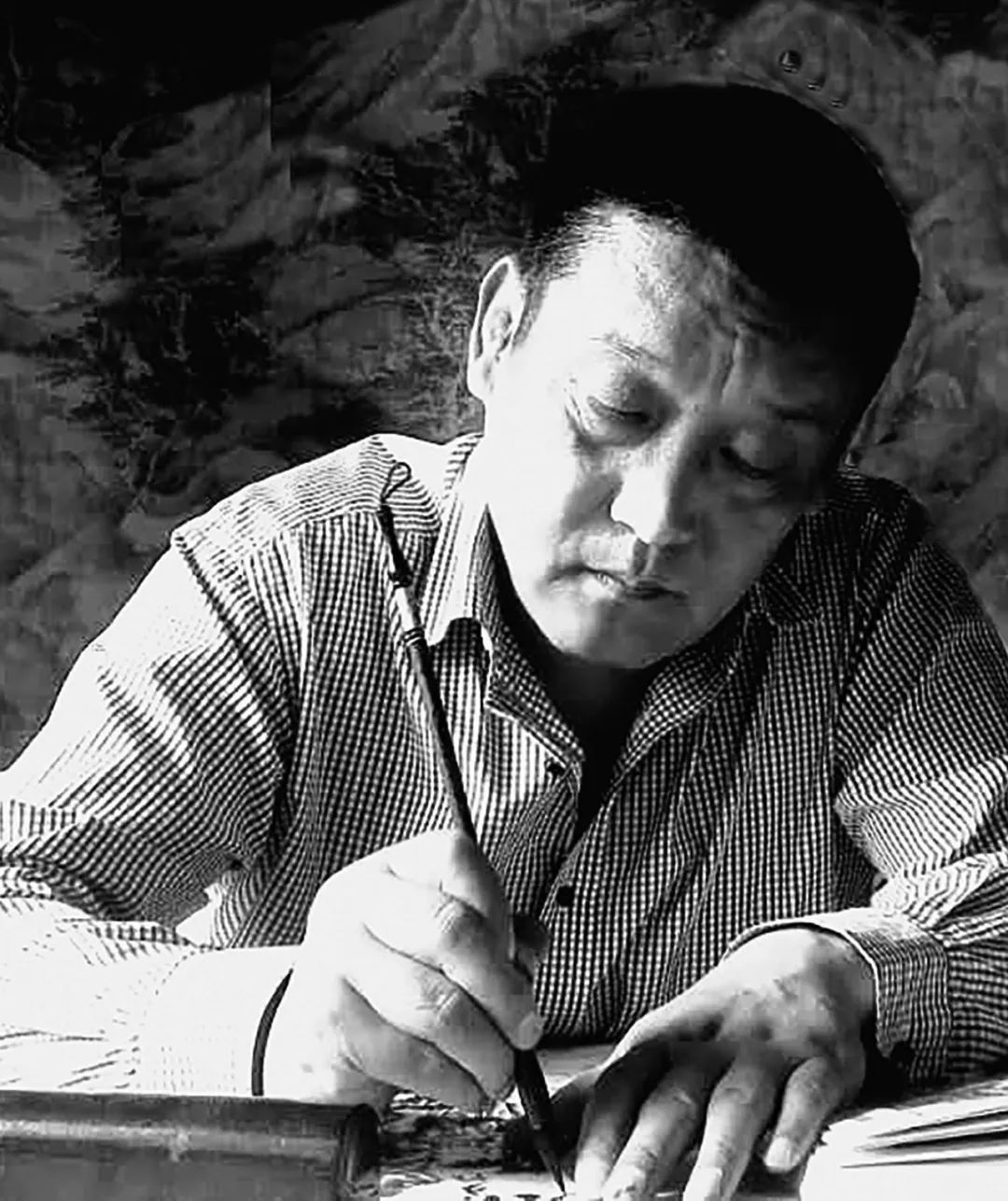

魏广君

1964年生,河南信阳人。中国人民大学哲学院哲学博士,中国国家画院书法篆刻所首任所长,京华印社社长,国家一级美术师,全国艺术科学规划项目国家社科基金艺术学项目评审委员,永和书社社员。

《从“刀法”把握篆刻美学品质》

魏广君

要充分把握美学品质,必须依托相应的篆刻形式语言。王弼在《周易略例》中说:“尽意莫若象……象生于意,故可寻象以观意,意以象尽……”将这段话用于篆刻艺术,元人所推重的“古雅朴厚”的审美体验即属于“意”的范畴;而如刀法、章法、篆法等外在的形式语言要素,则属于“象”的范畴。审美体验既是形式语言发生和发展的内在驱力,即所谓“象生于意”,同时篆刻美感又寓于形式语言当中,即所谓“意以象尽”。因此,从某种程度上说,讨论篆刻之美,即是理解篆刻的形式语言。任何一门艺术之所以区别于其他艺术门类,必有其不可替代的艺术语言,这种特定的艺术语言使该艺术门类得以成立。尽管篆刻有类似绘画之构图,也有书法之篆法笔法等,但使篆刻真正区别于书画的,实为“刀法”。

对于“刀法”的着力探索与分析,可以揭示篆刻艺术本体语言进入现代艺术语言研究系统最重要的“点”。因此,探讨现代文化之中的篆刻艺术语言,就必须以刀法(包括奏刀所需的各种载体)为根本着眼点,也理应是篆刻审美体验实现的根基。从泛视觉艺术的角度看,“铭刻”的确和“篆刻”有其相似性,但后者实质是从“用刀”这一核心形式语言出发,以表现篆刻中的各种审美情感和艺术观念。

篆刻之“刀法”既有“所指”功能,即传达特定的文字或纹样;更有“能指”的内涵,刀法本身就具有深厚的表现力,而未必受到所刻文字或纹样的约束。恰恰是篆刻“用刀”的能指性,才是其区别于一般图文“铭刻”的本质所在。为此,笔者以用刀为中心,简要陈述当代篆刻刀法审美价值内涵。

首先,刀的“明亮化”趋势。这得益于当代各种金属制作工艺的普泛应用,今人刻刀的刀锋远较古人、前人锐利,这直接导致了当代印人对于线条之刀刻趣味的特殊迷恋,更为讲究“刀感的时间性”,也就是讲究人与刀在石面上停留的时间刻度之长短。在此有所得者,大多拥有较好的传统篆刻修养,借刀之锐利,表达各自对秦汉或明清篆刻线条趣味的独特体验,每一步走刀的传神达意务求精雕细琢、沉着入味,从而赋予篆刻以古而醇、醇而肆的崭新内涵。在此基础上,我们会看到“质料”的不同,如石头、陶瓷,木材等等,刀法也随之发生许多相应的变化。由于我们大多数人对于异域文化牵涉到刀法表达的视觉艺术尚未完全认知,因此,有些中国印人浑然不辨刀法的自然属性和文化属性,不明哪些刀法属于中国传统,哪些又属于其他文化的艺术样式。诸如古埃及和古罗马的碑刻刀法、丢勒的铜版画刀法、金刚石的钻石切面,或是玉器的线口雕刻,这些来自于不同艺术载体和文化趣味的刀法,不能“一锅煮”,随意截取和碎片化组合,要对它们进行学理化分析,构筑一个富于实践经验的刀法体系。这是我们当代篆刻艺术发展之路上需做的方向性工作。

其次,对刀感的品味与“把玩”。刀法线条的趣味化导向,引入大量的非书法性用刀、成线,彻底打破了“使刀如笔”的传统约束,篆刻开始主动疏离书法。这种疏离利弊参半:利的一面是,它拓展了线的趣味空间,使其不再单一地屈从于书法的“书写性”。须知整个书法史中,明清所谓的“书写性”理论并不完备:书法史的杰作未必都强调“书写性”,或者即使有“书写性”,也不是明清人所说的“书写性”。打开了这一层遮障,篆刻之于书法史的关联度不但没有被削弱,反而更加强了,如当代篆刻在古玺创作上突飞猛进就是一例。那种以刀意传达铸造、铭刻的荒古之趣,为前人所未尽,亦多前人所不能。篆刻与书法相关联的另一个题中之义,就是字体之“体”。对于“体”的疏离,使人难以从一个传统的字形、字体的角度去组合汉字和章法,而更喜欢使用来自素描的黑白语言结篆造型。这种新异的做法迎合了当下人的审美“大感觉”,却难以用更多细节性的表现阐明它与传统、与西方的学理联系。在往前的时间轴上,它不见古人;论空间的东西之轴,又难以接续西方现代。这是其弊的一面。

再者,篆刻载体的多元化。由于上述学理问题的挪移和变换,当代印人在并不缺乏天然石质章料的情况下,尝试使用金、银、铜、铁、木、石、陶等各种材料,将一种前人日常生活中的记忆“铭刻”,在很大程度上视为篆刻本体。比如说作为质料的陶、瓷被拉进了篆刻,与传统石质章料相比,尽管今天的印人大多视之为一种“把玩”的补充,但这也可能带动产生一轮前所未有的篆刻载体的泛化现象。这一方面可能会导致一些古、拙的味道,而更大的可能是在实际的操控中越来越简单化,甚至草率化。生活即是艺术的现代“觉悟”,但后面还有一个后缀,即生活并不全是艺术。这种易于操控的行为很容易将人们的视野带向简单化、草率化的泥沼中,失去了“篆刻”的趣味和意义。当然你可以说这不是篆刻,是一种“铭刻”或其他工艺。如此,篆刻就彻底走向了“铭刻”,而人类“铭刻”的触角从来都遍布古今生活的方方面面,篆刻是否会如后现代艺术那样完全“生活化”?这一隐含的逻辑,是否会有后续的效应,目前仍然未知。另一方面,这些“质料”在具备精深艺术训练者手中,虽然能够取得相应的“篆刻”艺术效果,但它绝不是当代篆刻艺术的发展方向,也并不能创造未来。

为此,架构“当代中国印品”的价值判断体系,确立当代篆刻艺术创作应有的美学品质,势在必行。

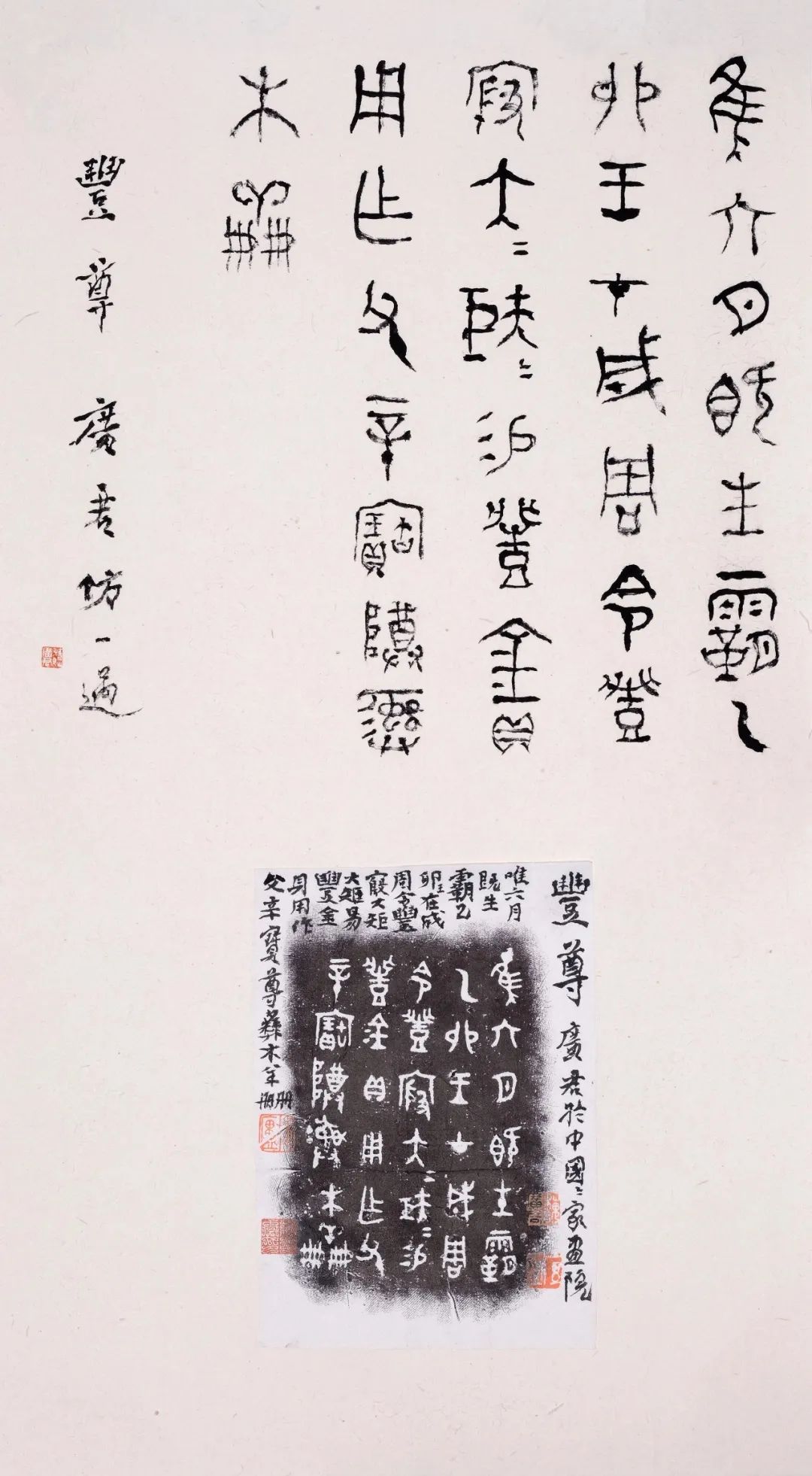

《金文题跋 ˙ 一》 篆书 23 x 42cm 2022年

《金文题跋 ˙ 二》 篆书 63 x 48cm 2022年

《风云 ˙ 花鸟》五言联 隶书 180 x 48cm x 2 2024年

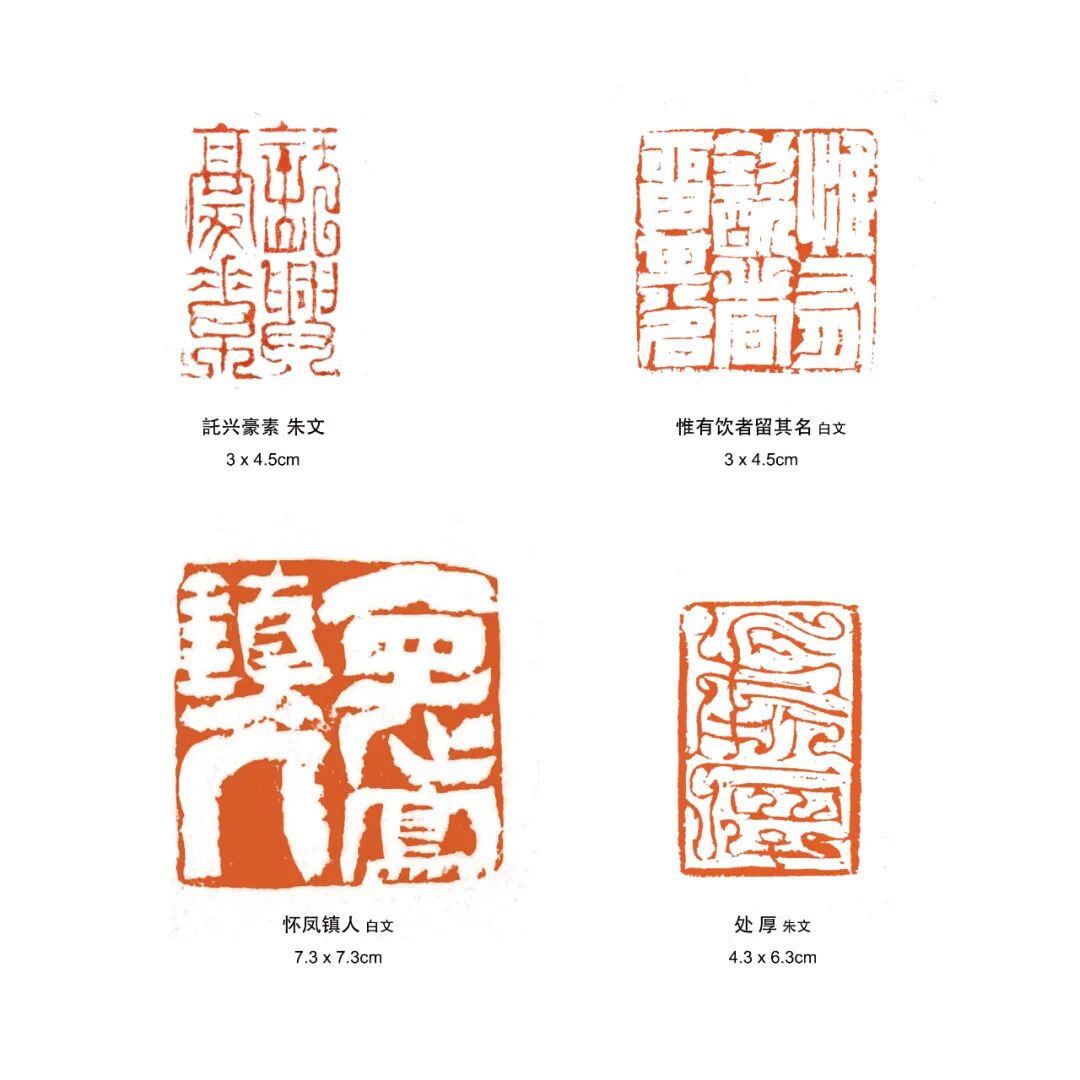

云奕阁主人印痕

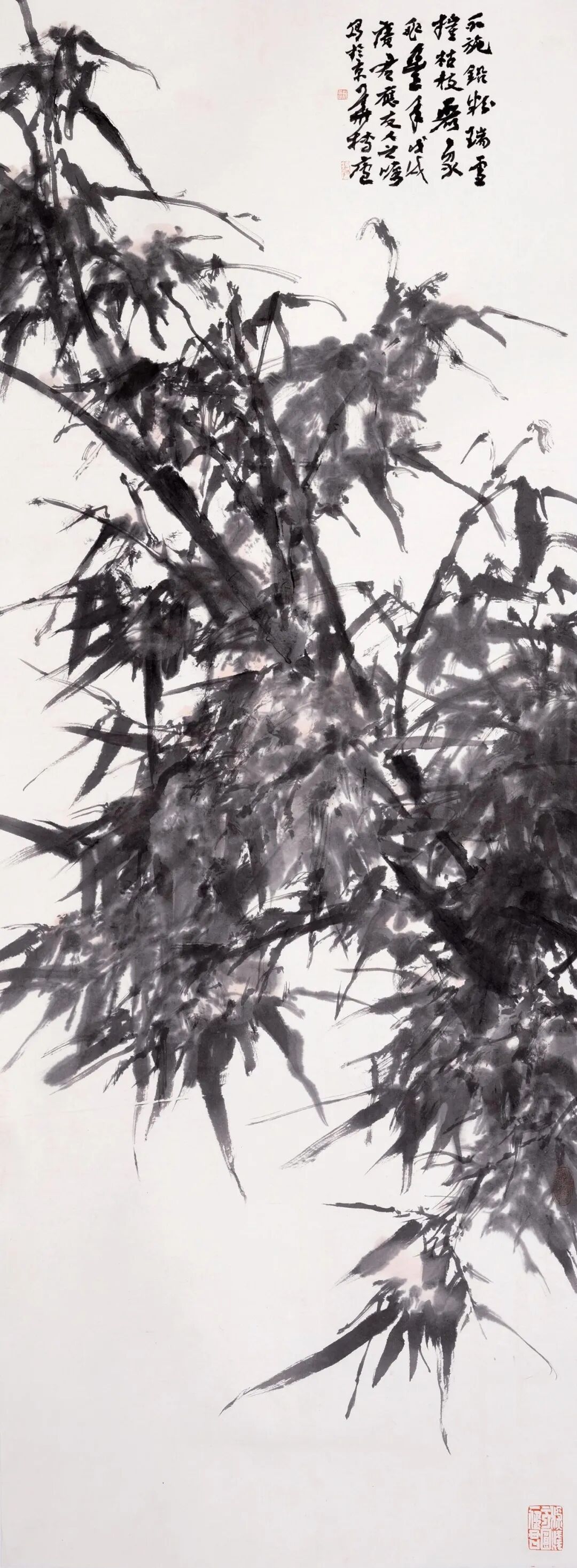

《墨竹图》条幅 花鸟画 142 x 53cm 2018年

《朱竹》条屏 花鸟画 137 x 68cm x 4 2017年

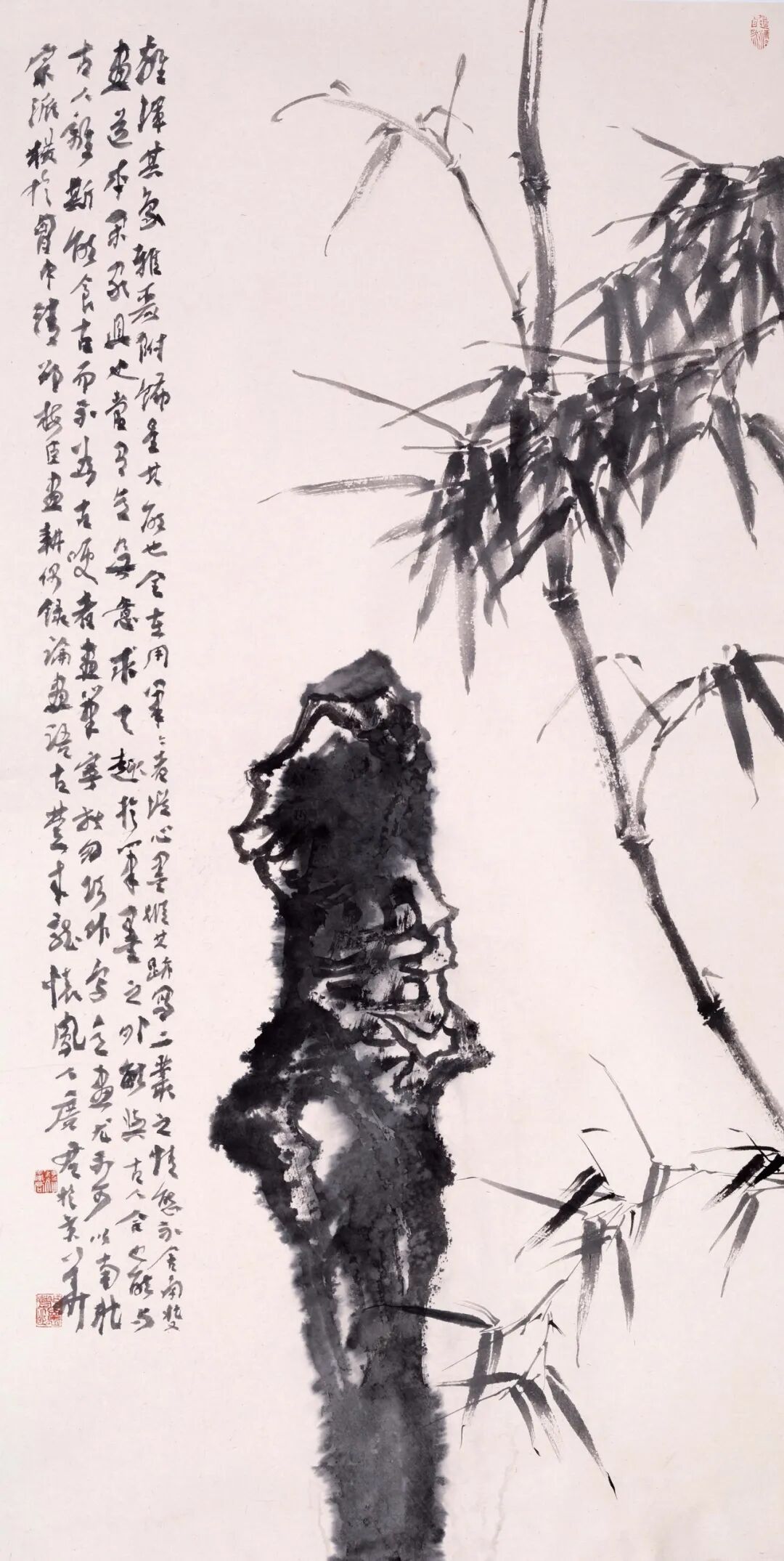

《竹石图》中堂 花鸟画 137 x 70cm 2018年

《山水图》中堂 山水画 137 x 69cm 2014年

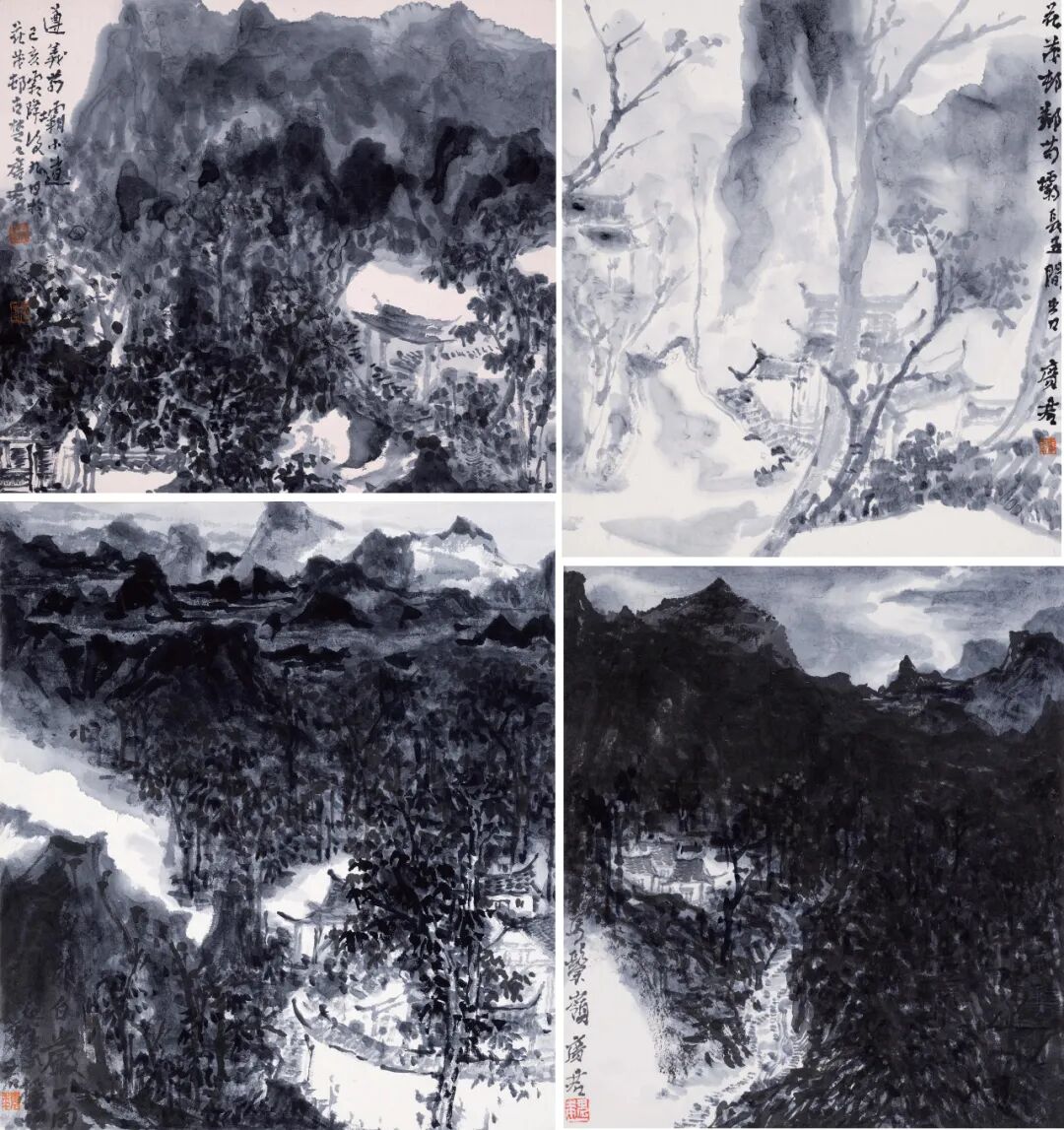

山水写生四开 山水画 2000年

27 x 24cm x 3 / 24 x 27cm x 1

《朱竹图》中堂 花鸟画 243 x 123cm 2020年

展览推介

监制 | 戴剑